最初にパソコンを買った時は高校生。プログラムを組めば全てが思い通りとなり、その限界も自分次第、という世界にすっかりハマってしまった。パソコンは自分にとって「夏への扉」そのものだった。

やがて、いつのまにかパソコンは仕事で使う道具となり、日常使う道具となった。「自分で作るプログラム」から「買って使うソフト」になり、毎日パソコン無しではいられなくなったけど、一方でパソコンはただのツールになってしまった。

でも、パソコンがあるおかげで知ることができたものはいっぱいあるし、パソコンがあるおかげで生み出せたものもいっぱいある。

だから「ただの道具」って簡単に片づけたくない気も、ちょっとする。

#19 FMV LOOX(5Gモデル)(2022~)

#18 DELL Inspiron 13 7000 2in1(2018~2022)

#17 MouseComputer Luv MACHINES mini 90B(2016~)

#16 SONY VAIO Duo11(2013~2018)

#15 SONY VAIO type Z(2010~2016)

#14 SONY VAIO Type TZ(2007~2010)

#13 NEC LaVie G type J(2004~2007)

Lavie Jが熱暴走するようになり「本当に仕事で使えるモバイルPC探しの旅」に出た結果、選んだのはまたもLaVie。

Lavie Jが熱暴走するようになり「本当に仕事で使えるモバイルPC探しの旅」に出た結果、選んだのはまたもLaVie。SSはあいかわらずHDDが小さく使用に耐えず、Let’s Noteは「薄いフリ」をしているだけのインチキ・マシン(背面に飛び出したBATT部分の厚みは40mm以上!)で選択の対象にもならず、MuramasaはCPUが非力。そんな中でLaVie Jは性能はキッチリ向上しつつ必要なモノは一切削減しない、という正常進化を遂げており、2年経っても「ベスト・モバイルPC(オンリーワン?)」でした。

安く上げるためNECの直販サイトで不要なものを全て外した結果、市販モデルを安売り店で買ってポイントをもらうよりも、さらに安く購入。満足度の高さも先代譲りで何の不満も無し。が、その後会社の支給PCがノートPCに変更になって持ち歩くようになり、この新しいLaVieは自宅専用機になりました。

#12 EPSON EdiCube MX(2000~2008)

実にVM2以来17年ぶりのデスクトップ機は、A&V専用機として購入。長年の夢だったワールド杯日本開催にあわせてスカパーに加入し、さらにHDレコーダを買いましたが、当時はまだDVDドライブを内蔵するHDレコーダは希で、PCで再エンコードして焼く必要がありました。

実にVM2以来17年ぶりのデスクトップ機は、A&V専用機として購入。長年の夢だったワールド杯日本開催にあわせてスカパーに加入し、さらにHDレコーダを買いましたが、当時はまだDVDドライブを内蔵するHDレコーダは希で、PCで再エンコードして焼く必要がありました。LaVie Jでは力不足だったので「安くてそこそこ強力なPC」を探し、EdiCubeを選択。チューナーボードとMPEG2ハードウェアエンコーダを備えるいわゆるテレパソですが、内蔵エンコーダで録画すると何故かコマ落ちが酷く、また通常の操作中でも急に反応が鈍くなることが多々あるトホホマシンです(安く売るために激安パーツで作ってあるでしょうから仕方ないか)。

リビングルームで「HDレコーダで録画した番組のDVD書き出し専用機」として活躍しましたが、その後あまりTVを見なくなったためDVD書き出し用途が減ったこともあり、引っ越しを機に引退。

#11 NEC LaVie J(2002~2004)

ある朝突然LaVie MのHDDが異音を出して止まってしまい、仕方なくお店へ。この頃ノートPCは「機能重視で肥大化」と「機能を削ってでも小さく」という2極化傾向にあり、SSはHDD容量などで実用に耐えず、断念。周囲を見渡して目にとまったのは、再びNECのLaVieでした。肥大化したLaVie MのかわりにNECが新しく出したJシリーズは、旧LaVie Mより性能が二回りほど向上していながら筐体は逆に一回り小さくなっている、という嬉しいモデルで、「本当に仕事に使えるモバイル機」は自分で探す限りコレだけでした。

ある朝突然LaVie MのHDDが異音を出して止まってしまい、仕方なくお店へ。この頃ノートPCは「機能重視で肥大化」と「機能を削ってでも小さく」という2極化傾向にあり、SSはHDD容量などで実用に耐えず、断念。周囲を見渡して目にとまったのは、再びNECのLaVieでした。肥大化したLaVie MのかわりにNECが新しく出したJシリーズは、旧LaVie Mより性能が二回りほど向上していながら筐体は逆に一回り小さくなっている、という嬉しいモデルで、「本当に仕事に使えるモバイル機」は自分で探す限りコレだけでした。コストダウンのためか端子類のカバーが省略され、筐体も樹脂の生地色そのままの部分が増えているなど外観デザインは多少後退し、「持っていること自体を嬉しく」感じるマシンではありませんでしたが、パソコンとしてはキッチリした仕様で作られており、使っていて全く不便さを感じない満足度の高いマシンでした。

#10 NEC LaVie M(2000~2002)

505Rのトラブルが頻発するようになり仕事での使用を断念。「高いけど堅牢な東芝」を買いに行ったのですがSSは品切れ。そこで目に付いたのがNECでした。

505Rのトラブルが頻発するようになり仕事での使用を断念。「高いけど堅牢な東芝」を買いに行ったのですがSSは品切れ。そこで目に付いたのがNECでした。Windows時代になってからのNECは「性能二流価格一流」というイメージが強かった(関係者の方ゴメンナサイ)のですが、サブノートのLaVie Mはかなりバランスがとれた機体にしあがっていました(ちょっと505を意識しすぎの感はあるが)。

ちょうど海外出張が頻発した時期だったので世界中を持ち歩き、非常に重宝しました。しかし「NECなら安定性は大丈夫だろう」という思いは残念ながら裏切られ、初期設定時点から何度かハングアップしてしまい先が思いやられましたが、やがてなんとなく安定しました。

#09 SONY VAIO 505R(1998~2000)

mobioから異音がするようになり、また能力的にも多少不満が出てきたので新しいSS購入を検討しましたがACアダプタを別売りしていない(家と会社用に2つ欲しかった)ことがわかり、断念。かわりにその頃人気急上昇中の薄型サブノートVAIO 505Rの購入を決定。

mobioから異音がするようになり、また能力的にも多少不満が出てきたので新しいSS購入を検討しましたがACアダプタを別売りしていない(家と会社用に2つ欲しかった)ことがわかり、断念。かわりにその頃人気急上昇中の薄型サブノートVAIO 505Rの購入を決定。ドライブ類を躊躇無く外付けにしてマグネシウム合金を多用することで実現した厚さ20mm弱の筐体は、その薄さも、形も、色も、そして手触りまでもが「見事」の一言につきる芸術品。ハコを開ける瞬間からワクワクし、もうとにかく持っていることが嬉しくて、いつも持って歩きたい、いつも人に見られていたいパソコンでした。

とにかくSONY製品らしい魅力たっぷりでしたが、その反面「脆さ」もまたSONY製品並で、結構ハングアップしたりトラブルにも泣かされました。それでも、今でも一番好きなPCかなぁ。

#08 NEC mobio NX(1997~2000)

常に東芝に先行を許しているNECがLib対抗として一年遅れで発表したmobioは、Libには無かったリジューム機能を搭載し、やはりLibが弱かった外部接続端子の搭載でも標準添付のポートバーにより普通のノート並を確保し、メインPCとしても充分使える仕様で登場。

常に東芝に先行を許しているNECがLib対抗として一年遅れで発表したmobioは、Libには無かったリジューム機能を搭載し、やはりLibが弱かった外部接続端子の搭載でも標準添付のポートバーにより普通のノート並を確保し、メインPCとしても充分使える仕様で登場。LibをPDA的に使うためレジューム機能の無さを残念に思っていたので、ここで乗り換えを決意。その後「SS475よりもパワフル」であることに気づき、メイン機としても活躍。また引退後はGPSアンテナをつないでカーナビとしても、かなりの間活躍しました。唯一の弱点は「液晶がTFTではなかった」ため汚い、ということでしたが、それ以外はまずまず満足の一品。

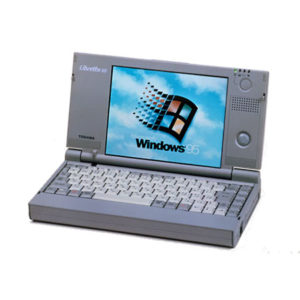

#07 東芝 Libretto 20(1996~1997)

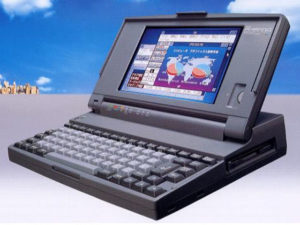

東芝が発表した「世界最小のWindows95マシン」Libretto20は「本当に持ち歩いて使えるPC」として一部の層が熱狂的に反応し、リブラーなる集団が誕生。会議や出張に飛び回る中で本当に使えるPDAの出現を渇望していた私も、このミニノートにはすぐに飛びついてしまいました。

東芝が発表した「世界最小のWindows95マシン」Libretto20は「本当に持ち歩いて使えるPC」として一部の層が熱狂的に反応し、リブラーなる集団が誕生。会議や出張に飛び回る中で本当に使えるPDAの出現を渇望していた私も、このミニノートにはすぐに飛びついてしまいました。基本的には母艦(メインPC)とシンクロさせた出先での「ビューア」としての機能を期待していたのですが、慣れるとあの小さなキーボードでもちゃんと両手でタイプできるようになり、結構出張先でのレポート作成などで重宝しました。

また熱狂的リブラーの間では、つるつる滑って使い辛いリブポイントに丸く切った紙ヤスリを貼り付けたり、僅か270MBのHDDを無理矢理大容量タイプへ換装するために裏ブタを切り取ってしまう「裏切り」など、多くのワザが生まれました。

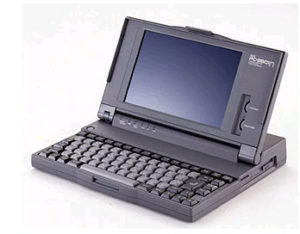

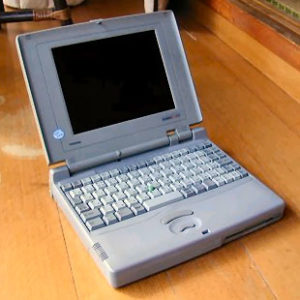

#06 東芝 Dynabook SS475(1995~1997)

コンビニでも売られたWindows95により、PCは一気にGUI&インターネットの時代へ移行。ビジネス文書も「ワープロでの清書」から「複数ソフトを使ってPC上で作り上げる」へ一変し、さらにビジネスパーソンの必須スキルに「PowerPointによるプレゼンテーション」が追加。

コンビニでも売られたWindows95により、PCは一気にGUI&インターネットの時代へ移行。ビジネス文書も「ワープロでの清書」から「複数ソフトを使ってPC上で作り上げる」へ一変し、さらにビジネスパーソンの必須スキルに「PowerPointによるプレゼンテーション」が追加。同時に東芝はB5ファイルサイズのサブノートと言われるジャンルを開拓し、Windows95を載せたSS475を発表。充分に使えるスペックで驚異的に小さい筐体は魅力たっぷりで、少々高めではありましたが迷わず購入。

会社でもLAN接続したWindows95マシンで電子メールやスケジューラ,ファイルサーバーを使ってドキュメントを電子データのままやりとりすることが当たり前へと変わり、その結果「世界中の拠点で全員が同じソフトを使う」ことが重要なポイントへ。そのため日本語の扱いには多少難はあってもMicrosoft Office95が事実上の世界標準ソフトとなり、長らく日本のスタンダードとして君臨した一太郎は、以後凋落の一途を辿ることに。

#05 NEC PC-9801na(1992~1995)

#04 PC-9801n(1989~1992)

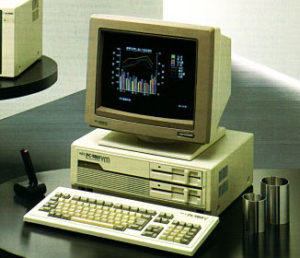

#03 NEC PC-9801 VM2(1985~1992)

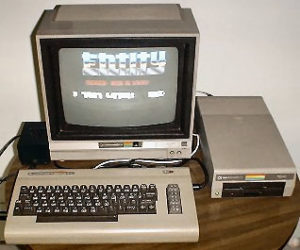

パソコンを実務に使うために初めて買ったのが、キラーソフト「太郎~一太郎」を武器に名実ともに「国民機」として君臨した「キューハチ」の代表機「NEC PC-9801VM2」。MS-DOSと市販アプリが流通し始め、「パソコンを使う」から「ソフトを使う」へ変わっていった時代の花形機。

パソコンを実務に使うために初めて買ったのが、キラーソフト「太郎~一太郎」を武器に名実ともに「国民機」として君臨した「キューハチ」の代表機「NEC PC-9801VM2」。MS-DOSと市販アプリが流通し始め、「パソコンを使う」から「ソフトを使う」へ変わっていった時代の花形機。大学4年の私は平日はアルバイトで忙しかったので、てっとり早く卒論をあげるためにVM2と太郎を購入し、支払うためにまたバイトに励む、という生活をしていました。そしてアルバイトの片手間(!)にスパコンで流すシミュレーションソフトのデバッグ,結果の図化,論文作成を全てこのVM2で無事こなし、修士課程合格直後に友人から「お前は週1日しか学校へ来ないくせに、さらに2年も通うつもりか」と叱られた、いわくつきの1台です。

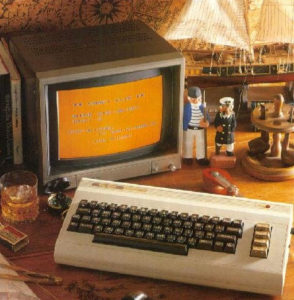

#02 Commodore-64(1982~1984)